「教育分野のインタビュー&ライティングゼミ」を受講して(前編)ー 記事公開をきっかけに、2ヶ月の学びを振り返る

二人目の出産から2ヶ月弱の2025年の春。本格的に仕事モードに戻るには早いけれど、エネルギー的にゆとりが少しずつ出てきていたタイミング。

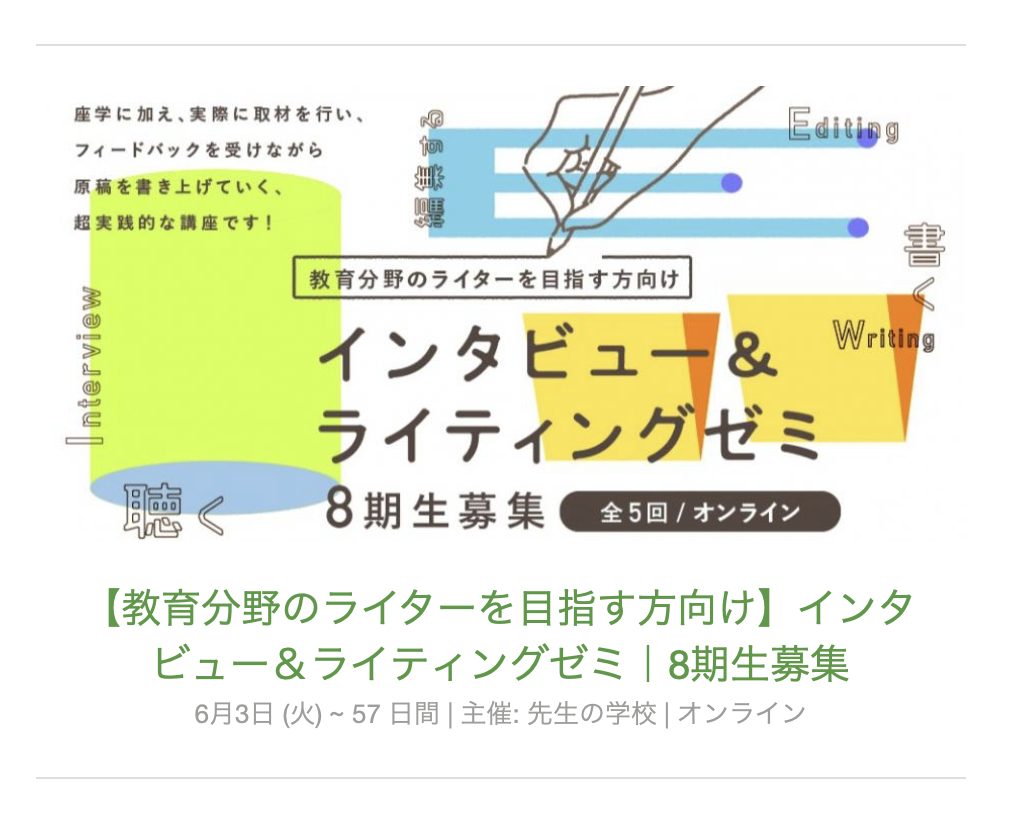

そんなとき、「教育分野のライターを目指す方向けインタビュー&ライティングゼミ、8期生募集中!」というメールが流れてきた。

ゼミの主催団体は、「『きょういく』を探究し、創造する」がタグラインの「先生の学校」。

もともとフォローしていた団体で、メールマガジンを受け取ったり、ウェビナーに参加したり、という距離感だったのだけれど、こんなゼミをやっているとは知らなかった。しかももう8期目とは。

“先生の学校は、先生を中心に、教育に興味をお持ちの方であれば年齢や職業、地域を問わず、どなたでもご参加いただけるコミュニティです。2022年9月現在、約2,500名の方が会員となり、一緒に学んでいます。”- 先生の学校のホームページより

案内を見ると、今回のライティングゼミの期間は6月から2ヶ月弱。参加が求められているセッションは5回のみ。時差計算したらニューヨークの朝8時台。始まるのはメールを受け取ったタイミングから1ヶ月半後。

「これだったら、(時間・エネルギー的に)受講できるかもしれない…」

“インタビュー記事を書く”という新しい挑戦

今まで何度か自分がインタビューをしていただいて記事にしてもらう経験はあった。でも、その裏でどのような工程があるのか、ということに初めて好奇心を抱いたのはこのメールを読んだ時だった。

10年以上自由気ままに続けているこのブログのおかげで、日本語で文章を書くことに対する抵抗感はあまりない。ただ、誰かをインタビューして記事にするというのは、責任の重みも難易度も全く別物(な、イメージ)・・・気になる・・。

しかも、

・「教育」というキーワード

・「先生の学校」という媒体

・無理なく参加できる時間帯

・現実的な価格と期間

・実践演習として1本記事を書けること

…といろいろなことが頭の中をザーッと流れたあと、直感の赴くまま受講を決めた。

これは、そのプログラムの体験談と学びの備忘録としてのエントリー。実際に書かせていただいた記事は今週公開になったので、それも最後に載せている。

無理のない範囲の、実践重視の2ヶ月間

ゼミは6月から7月末までの2ヶ月間。Zoomセッションは5回、それぞれ90分。セッションとセッションの間は比較的ゆったりで、Slack上で講師チームとやりとりが一回あるかどうか。

下の子を抱っこしながら朝参加する私と、仕事・学業が終わった平日の夜遅くに参加してくる日本の仲間たち。

講師の方は二人いて、そのうちの一人はこのゼミの一期生だった方だった。そんなファシリテーター的な二人の講師と他の受講生は皆、「教育分野」に興味がある方々らしく、暖かい(+熱い想いを持った)方々だった。

宿題として準備されていたのは、企画の考案、取材依頼書の作成、インタビューの実施、書き起こしなど、記事を書くうえで必要なステップのひとつひとつ。

そして、受講生が書いた記事は、教育現場のWow!WORK(ワオワーク)というメディアの教育現場のWow!"CAREER(ワオキャリア)部分に掲載されることになっている。アウトプットする先があるのが、このゼミが単なる座学で終わらない良さでもあった。

もちろん別の掲載先を選ぶこともできる。でも私は、特に自前の媒体を持っているわけではなかったので、迷わずWow!CAREERに載せていただく道を選んだ。

アウトプットする先が決まっているからこそのインプット&実践。そうやって参加者の主体性や真剣度を引き出してくれる設計もありがたかった。

誰にインタビューするか、の悩ましい時間

ゼミが始まってしばらくは「誰の記事を書こうかな」というイメージが湧かず、義理の弟(教師)に話を聞きたいな、以前関わった放課後NPOのリーダーも面白いかも…と妄想期間が続いた。

最終的には、個人的に繋がりがあって(そして大好きな)慶應SDM大学院の神武先生にお時間をいただくことにした。

先生は、コロナ期には大学院でのお仕事に加えて、慶應義塾横浜初等部の校長先生(部長)も務められていたことがある。さらに教育の世界に入る前は民間セクター、しかも宇宙開発の分野で活躍されていた方。

いまも「学びのファシリテーター」として多様な世代に関わりながら、宇宙に関する仕事にも携わり、ご自身の学びにも時間を割き、精力的にジャグリングされている。

そんな方のお話を、ぜひ他の人にも届けてみたい——そういう気持ちになった。

初稿を書き上げるまで

先生はよく移動されている。今回インタビューにいただいた時間も、海外出張直後の日本の朝7時。録音忘れをしないように、Zoom+手元のスマホで二重録音。

その後、文字起こし、ケバ取り、そして頭から汗をかきながら書き上げた初稿2500字。

初回だからというのもあるけれど、驚くほど時間がかかった。

自分を記事にしてくれたライターさんたちのことを思い出した。

少し時間を置いて振り返ると、インタビューライティングで記事を仕上げるということは、ブログ執筆やポッドキャストのリリースと“出来上がった!”という感覚は似ているのに、全然違うレベルの緊張感があった。

先生はどう感じるだろう。

そしてこれを読んだ人は先生についてどう思うんだろう。

そんな二重の緊張感やソワソワもあった。これもインタビューライティング特有の体験なのだろう。

やはり思った通り、いろいろ難しさのある作業なんだなということを学んだ体験だった。

次のエントリー(後編)では、この2ヶ月のゼミを通して学んだ3つのことをまとめてみたい。

公開された記事はこちら→宇宙開発の世界から、大学教授の道へ。JAXA出身、小学校校長も務めた先生が伝えたい、肩の力を抜いて、“分からなさ”を共に楽しむ教育 (教育現場のWow!WORK(ワオワーク)by 先生の学校)